Histoire de voir … histoires au pluriel

24 octobre 2023 à 13h00 au 24 octobre 2025 à 14h00

24 octobre 2023 à 13h00 au 24 octobre 2025 à 14h00

2021 Année Flora Tristan à Bordeaux et Lima.

2021 marque le bicentenaire de la naissance du Pérou.

Morte à Bordeaux le 14 novembre 1844, agée de 41 ans, Flora Tristan fut enterrée au cimetière de la Chartreuse, accompagnée par des milliers de manifestants ouvriers. Militante ouvrière et féministe, elle écrit écrit dans son livre l’Union ouvrière : « l’affranchissement des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. » Mais « L’homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme« , que reprendra Karl Marx dans son livre : « Dans la famille l’homme est le bourgeois ; la femme joue le rôle du prolétariat. » (origine de la propriété privée et de l’Etat).

Cette année encore PourQuoiPas vous propose ses déambulations sur la vie à Bordeaux au temps de Flora Tristan, mais complétera l’exposition que nous lui avons consacré en développant (actualité oblige) son passage au Pérou, et bien sûr comme il nous l’a été demandé de créer une version espagnole de cette expo. Un projet musical, celui d’enregistrer une composition d’Henri Plandé chantant cette princesse indienne d’Arequipa et PourQuoiPas, créer un nouveau spectacle en fin d’année avec nos partenaires ?

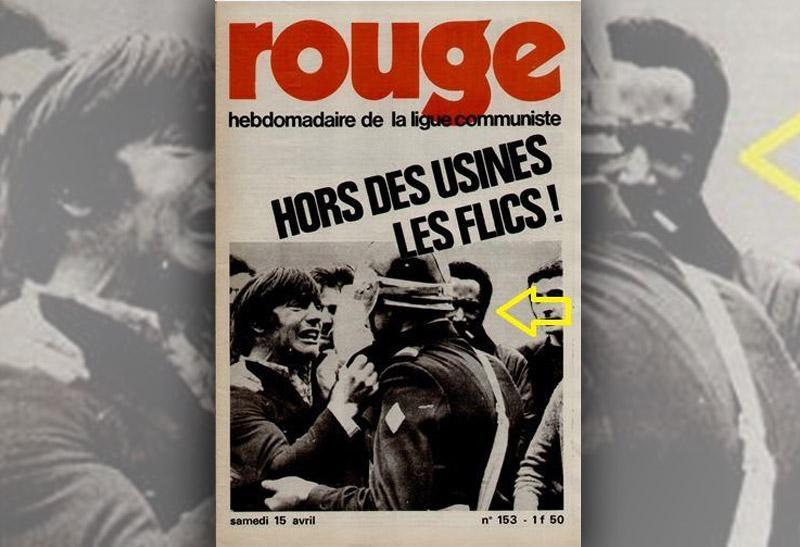

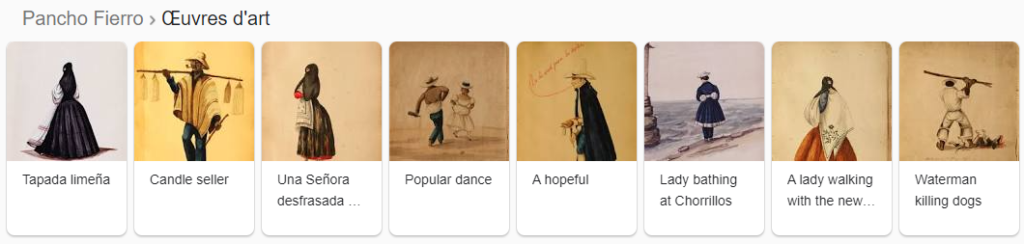

Le saya des femmes de Lima

Tapada Lima était le nom qui était utilisé à l’époque de la vice-royauté et des premières années de la République pour désigner les femmes limeñas qui se couvraient la tête et le visage de confortables châles de soie , ne laissant nu qu’un seul œil.

Son utilisation a commencé au XVIe siècle et a duré jusqu’au XIXe siècle, c’est-à-dire que son utilisation a duré trois siècles et n’a pas seulement été limitée à la Cité des Rois, mais aussi à d’autres villes importantes de la région.

L’utilisation du saya et du manteau, une paire de vêtements distinctifs du Lima couvert, est apparu à Lima vers 1560. A propos de son origine, on a dit qu’il était maure, en raison des similitudes indéniables qu’ils gardent avec les costumes qui recouvrent le corps des femmes musulmanes, bien que plus tard la théorie de son origine castillane a été établie.

Au fil du temps, les variétés de costumes sont allées de pair avec le climat politique, dont les couverts ont profité pour favoriser leurs caudillos. À Felipe Santiago Salaverry avec la saya salaverrina , à Agustín Gamarra avec la saya gamarrina , à Luis José de Orbegoso et Moncada avec la saya orbegosina.

Les Tapada de Lima étaient une icône de l’ancienne Lima, une présence originale qui n’existait qu’au Pérou.

Le jeu de l’insinuation, le symbole du secret, peut-être d’une liberté féminine naissante, a attiré l’attention des visiteurs qui ont traversé la capitale au cours de ces trois siècles pendant lesquels le costume a été utilisé.

Au 19ème siècle, ils ont été peints par le français François Marie Leonce Angrand (8 août 1808, Paris – 11 janvier 1886, Paris – est un diplomate, un dessinateur et un collectionneur français.), l’Allemand Johann Moritz Rugendas (Augsbourg, 29 mars 1802 — Weilheim an der Teck, 29 mai 1858) est un peintre bavarois, descendant d’une famille d’artistes. et Pancho Fierro Palas (5 octobre 1807, Lima – 28 juillet 1879) était un peintre afro-péruvien qui, à travers ses célèbres aquarelles, reflétait la vie et les coutumes de Lima au 19ème siècle.

Ils furent mis en scène par Manuel Ascencio Segura dans son œuvre satirique La saya y el manto .

Flora Tristan et les femmes voilées

Pour sa part, dans Peregrinaciones de una paria (1838), Flora Tristán a écrit sur le saya: « Il est fait de tissus différents selon la hiérarchie des rangs et la diversité des fortunes (…). Ce n’est qu’à Lima qu’ils peuvent être fabriqués et les femmes de Lima prétendent qu’il faut naître à Lima pour être ouvrière en caya. »

Rassurez vous Flora Tristan n’a jamais prôné le port du voile pour les femmes. Voir son article ci dessous.

Les Femmes de Lima

par Flora Tristan

Il n’est point de lieu sur la terre où les femmes soient plus libres, plus fortes qu’à Lima. Il semble que les Liméniennes absorbent à elles seules la faible portion d’énergie vitale que ce climat chaud et énervant départit à ses habitants. À Lima, les femmes sont généralement plus grandes et plus heureusement organisées que les hommes : à onze ou douze ans, elles sont tout-à-fait formées ; presque toutes se marient vers cet âge, et sont très fécondes, ayant communément de six à sept enfants ; elles ont de belles grossesses, accouchent facilement, et sont promptement rétablies. Presque toutes élèvent leurs enfants, mais toujours avec l’aide d’une nourrice, qui donne, comme la mère, la nourriture à l’enfant. C’est un usage qui leur vient d’Espagne, où, dans les familles aisées, les enfants ont toujours deux nourrices. Les Liméniennes ne sont pas belles généralement, mais elles sont fort gracieuses. Elles n’ont point la peau basanée, comme on le croit en Europe ; la plupart sont, au contraire, très blanches ; les autres, selon leurs diverses origines, sont brunes, mais d’une peau unie et veloutée, d’une teinte chaude et pleine de vie. Les Liméniennes ont toutes de belles couleurs, les lèvres d’un rouge vif, de beaux cheveux noirs et bouclés naturellement, des yeux noirs d’une expression indéfinissables d’esprit, de fierté et de langueur ; c’est dans cette expression qu’est tout le charme de leur personne. Elles parlent avec beaucoup de facilité, et leurs gestes ne sont pas moins expressifs que les paroles qu’ils accompagnent. Leur costume est unique : Lima est la seule ville du monde où il ait jamais paru. Vainement a-t-on cherché, jusque dans les chroniques les plus anciennes, d’où il pouvait tirer son origine ; on n’a pu encore le découvrir ; il ne ressemble en rien aux différents costumes espagnols, et ce qu’il y a de bien certain, c’est qu’on ne l’a pas apporté d’Espagne ; il a été trouvé sur les lieux, lors de la découverte du Pérou, quoiqu’il soit en même temps notoire qu’il n’a jamais existé dans aucune autre ville d’Amérique. Ce costume, appelé saya, se compose d’une jupe et d’une espèce de sac qui enveloppe les épaules, les bras et la tête, et qu’on nomme menton. Nos élégantes Parisiennes se récrieront sans doute sur la simplicité de ce costume ; elles sont loin de se douter du parti qu’en tire la coquetterie. Cette jupe, qui se fait en différentes étoffes, selon la hiérarchie des rangs et la diversité des fortunes, est d’un travail tellement extraordinaire, qu’elle a droit à figurer dans les collections, comme objet de curiosité. Il n’y a qu’à Lima qu’on peut faire confectionner ce genre de costume, et les Liméniennes prétendent qu’il faut être né à Lima pour pouvoir être ouvrier en saya ; qu’un Chilien, un Aréquipénien, un Cuzquénien, ne pourraient jamais parvenir à plisser la Saya. Cette assertion, dont je ne me suis pas inquiétée, prouve combien ce costume est en dehors de tous les costumes connus. Je vais donc tâcher, par quelques détails, d’en donner une idée. Pour faire une saya ordinaire, il faut de douze à quatorze aunes de satin[1] ; elle est doublée en florence ou en petite étoffe de coton très légère. L’ouvrier, en échange de vos quatorze aunes de satin, vous rapporte une petite jupe qui a trois quarts de haut, et qui, prenant la taille à deux doigts au-dessus des hanches, descend jusqu’aux chevilles du pied ; elle a tout juste par le bas la largeur nécessaire pour qu’on puisse mettre un pied devant l’autre, et marcher à très petits pas. On se trouve ainsi serrée dans cette jupe comme dans une gaine ; elle est plissée entièrement de bas en haut, à très petits plis, et avec une telle régularité, qu’il serait impossible de découvrir les coutures. Ces plis sont si solidement faits, ils donnent à ce sac une telle élasticité, que j’ai vu des sayas qui duraient depuis quinze ans, et qui conservaient encore assez d’élasticité pour dessiner toutes les formes et se prêter à tous les mouvemens. Le menton est aussi artistement plissé, mais fait en étoffe très légère, il ne saurait durer autant que la jupe, ni le plissage résister aux mouvemens continuels de celle qui le porte, non plus qu’à l’humidité de son haleine. Les femmes de la bonne société portent leur saya en satin noir, les élégantes en ont aussi en couleurs de fantaisie, telles que violet, marron, vert, gros-bleu, rayées, mais jamais en couleurs claires, par la raison que les filles publiques les ont adoptées de préférence. Le menton est toujours noir, enveloppant le buste en entier ; il ne laisse apercevoir qu’un œil. Les Liméniennes portent toujours un petit corsage dont on ne voit que les manches ; ces manches, courtes ou longues, sont en riches étoffes : en velours, en satin de couleur, ou en tulle ; mais la plupart des femmes vont bras nus en toutes saisons. La chaussure des Liméniennes est d’une élégance attrayante : ce sont de jolis souliers recouverts en satin de toutes couleurs, ornés de broderies ; ce sont des bas de soie à jour en diverses couleurs, dont les coins sont brodés avec la plus grande richesse. Partout la chaussure des femmes espagnoles est d’une élégance remarquable, mais il y a tant de coquetterie dans celle des Liméniennes, qu’elles semblent exceller dans cette partie de leur ajustement. Les femmes de Lima portent leurs cheveux séparés de chaque côté de la tête, tombant en deux tresses parfaitement faites et terminées par un gros nœud de rubans. Cette mode, cependant, n’est pas exclusive : il y a des femmes qui portent leurs cheveux bouclés à la Ninon, descendant en longs flocons de boucles sur le sein, que, selon l’usage du pays, elles laissent presque toujours nu. Depuis quelques années, la mode de porter de grands châles de crêpe de Chine, richement brodés en couleurs, s’est introduite. L’adoption de ce châle a rendu leur costume plus décent, en voilant dans son ampleur les formes un peu trop fortement dessinées. Une des recherches de leur luxe est encore d’avoir un très beau mouchoir de batiste brodé, garni de dentelles. Ainsi vêtue, la Liménienne est charmante. Rien de gracieux comme ses mouvements d’épaules, lorsqu’elle attire le menton pour se cacher entièrement la figure, qui, par instants, se montre à la dérobée.

Une Liménienne en saya, ou vêtue d’une jolie robe venant de Paris, ce n’est plus la même femme ; on cherche vainement, sous le costume parisien, la femme séduisante qu’on a rencontrée le matin dans l’église de Sainte-Marie. Aussi à Lima, tous les étrangers vont-ils à l’église pour admirer sous leur costume national ces femmes d’une nature à part. Tout en elles est, en effet, plein de séduction : la démarche, les poses, lorsqu’elles se mettent à genoux pour prier, penchant la tête avec malice, et laissant voir leurs jolis bras couverts de bracelets, leurs petites mains dont les doigts resplendissans de bagues, courent sur un gros rosaire avec une agilité voluptueuse, tandis que leurs regards furtifs portent l’ivresse dans tous les cœurs.

Un grand nombre d’étrangers m’ont raconté l’effet magique qu’avait produit, sur l’imagination de plusieurs d’entre eux, la vue des Liméniennes. Une ambition aventureuse leur avait fait affronter mille périls dans la ferme persuasion que la fortune les attendait sur ces lointains rivages ; les Liméniennes leur en paraissaient être les prêtresses ; ils croyaient que, pour les dédommager des pénibles souffrances d’une longue traversée et récompenser leur courage, Dieu les avait fait aborder dans un pays enchanté. Ces écarts d’imagination ne paraissent pas invraisemblables, quand on est témoin des folies, des extravagances que ces belles Liméniennes font faire aux étrangers. Le désir ardent de connaître leurs traits qu’elles cachent avec soin, les fait suivre avec une avide curiosité ; mais il faut avoir une grande habitude des sayas pour suivre une Liménienne sous ce costume, qui leur donne à toutes une grande ressemblance ; il faut un travail d’attention bien soutenue pour ne pas perdre les traces de celle qui vous a fasciné d’un regard : elle se glisse dans la foule, et bientôt dans sa course sinueuse, comme le serpent à travers le gazon, se dérobe à votre poursuite. S’il suffisait de la beauté des formes, du charme magnétique du regard, pour assurer l’empire que la femme est appelée à exercer, je puis affirmer que les femmes de Lima l’emporteraient aisément sur les plus séduisantes Européennes, grâce à leur costume national. Mais si la beauté impressionne les sens, elle ne saurait obtenir d’empire durable et puissant qu’autant qu’elle les subjugue. Ces Liméniennes enchanteresses, après avoir électrisé l’imagination des jeunes étrangers qui abondent au Pérou, venant à se montrer telles qu’elles sont, sans nulle sensibilité dans le cœur, sans noblesse dans l’âme, incapables de ressentir un amour pur et vrai, ne paraissant aimer que l’argent, détruisent elles-mêmes d’un seul mot le brillant prestige de fascination que leur beauté avait produit. Cependant les femmes de Lima gouvernent les hommes parce qu’elles leur sont bien supérieures en intelligence et en force morale. La phase de civilisation dans laquelle se trouve ce peuple est encore bien éloignée de celle où nous sommes arrivés en Europe. Il n’existe au Pérou aucune institution pour l’éducation de l’un ou de l’autre sexe ; l’intelligence ne s’y développe que par les forces natives. Ainsi la prééminence des femmes de Lima sur l’autre sexe, quelque inférieures, sous le rapport moral, qu’elles soient aux Européennes, doit être attribuée à la supériorité d’intelligence que Dieu leur a départie.

On doit néanmoins faire observer combien le costume des Liméniennes est favorable et seconde leur intelligence pour leur faire acquérir cette grande liberté, cette force morale et cette influence dominatrice dont elles jouissent. Si jamais elles abandonnaient ce costume, sans prendre des mœurs nouvelles, et qu’elles ne remplaçassent pas leur déguisement actuel par l’acquisition des vertus nobles et solides, dont jusqu’alors elles n’auraient pu sentir le besoin, on peut dire, sans hésiter qu’elles paraîtraient aux hommes civilisés les dernières des créatures ; elles ne pourraient plus se livrer à cette activité incessante que leur déguisement favorise ; elles passeraient d’une supériorité brillante à une affreuse nullité, sans aucun moyen de suppléer au manque d’estime qu’on professe généralement pour les êtres qui ne sont accessibles qu’aux jouissances des sens. En preuve de ce que j’avance, je vais tracer une légère esquisse des usages de la société de Lima, et l’on jugera, d’après cet exposé, de la justesse de mon observation.

La saya, ainsi que je l’ai dit, est le costume national ; toutes les femmes le portent à quelque rang qu’elles appartiennent ; il est respecté et fait partie des mœurs du pays, comme, en Orient le voile de la musulmane. Depuis le commencement jusqu’à la fin de l’année, les Liméniennes sortent ainsi déguisées, et quiconque oserait enlever à une femme en saya le menton qui lui cache entièrement le visage, à l’exception d’un œil, serait l’objet d’une indignation générale et sévèrement puni. Il est établi que toute femme peut sortir seule ; la plupart se font suivre par une négresse, mais ce n’est pas d’obligation. Ce costume change tellement la personne, et jusqu’à la voix dont les inflexions sont altérées, qu’à moins que cette personne n’ait quelque chose de remarquable, comme une taille très élevée ou très petite, qu’elle ne soit boiteuse ou bossue, il est impossible de la reconnaître. Je crois qu’il faut peu d’efforts d’imagination pour comprendre toutes les conséquences résultant d’un état de déguisement continuel, que le temps et les usages ont consacrée, et que les lois sanctionnent ou du moins respectent. Une Liménienne déjeûne le matin, avec son mari en petit peignoir à la française, ses cheveux retroussés absolument comme nos dames de Paris ; veut-elle sortir, elle passe sa saya sans corset (la ceinture de dessous serrant la taille suffisamment), laisse tomber ses cheveux, se tape[2], c’est à dire se cache la figure avec le menton, et sort pour aller où elle veut. Elle rencontre son mari dans la rue, qui ne la reconnaît pas[3] ; elle l’agace de l’œil, lui parle, se fait offrir des glaces, des fruits, des gâteaux, lui donne un rendez-vous, le quitte, et entame aussitôt un autre entretien avec un officier qui passe et lui plaît. Elle peut pousser, aussi loin qu’elle le désire, cette nouvelle aventure, sans jamais quitter son menton ; elle va voir ses amis, fait un tour de promenade et rentre chez elle pour dîner. Son mari ne s’enquiert pas où elle est allée, car il sait parfaitement que, si elle a intérêt à lui cacher la vérité, elle lui répondra par un mensonge ; et, comme il n’a aucun moyen de l’en empêcher, il prend le parti le plus sage, celui de ne point s’en inquiéter. Ainsi ces dames vont seules au spectacle, aux courses de taureaux, aux assemblées publiques, aux bals, aux promenades, aux églises, en visites, et sont bien vues partout. Si elles rencontrent quelques personnes avec lesquelles elles désirent causer, elles leur parlent, les quittent et restent libre et indépendantes au milieu de la foule, bien plus que ne le sont les hommes, le visage découvert. Ce costume a l’immense avantage d’être à la fois économique, très propre, commode, tout de suite prêt, sans jamais nécessiter le moindre soin.

Il est de plus un usage dont je ne dois pas omettre de parler. Lorsque les Liméniennes veulent rendre leur déguisement encore plus impénétrable, elles mettent une vieille saya toute déplissée, déchirée, tombant en lambeaux, un vieux menton et un vieux corsage ; seulement les femmes qui désirent se faire reconnaître pour être de la bonne société se chaussent parfaitement bien et prennent un de leurs plus beaux mouchoirs de poche : ce déguisement qui est reçu, se nomme disfrasada. Une disfrasada est considérée comme fort respectable ; aussi ne lui adresse-t-on jamais la parole : on ne l’approche que très timidement ; il serait inconvenant et même déloyal de la suivre. On suppose, avec raison, que, puisqu’elle s’est déguisée, c’est parce qu’elle a des motifs importants pour le faire, et que par conséquent on ne doit pas s’arroger le droit d’examiner ses démarches.

D’après ce que je viens d’écrire sur le costume et les usages des Liméniennes, on concevra facilement qu’elles doivent avoir un tout autre ordre d’idées que celui des Européennes, qui, dès leur enfance, sont esclaves des lois, des mœurs, des coutumes, des préjugés, des modes, de tout enfin ; tandis que sous la saya la Liménienne est libre, jouit de son indépendance, et se repose avec confiance sur cette force véritable que tout être sent en lui, lorsqu’il peut agir selon les besoins de son organisation. La femme de Lima, dans toutes les positions de la vie, est toujours elle ; jamais elle ne subit aucune contrainte ; jeune fille, elle échappe à la domination de ses parents par la liberté que lui donne son costume ; quand elle se marie, elle ne prend pas le nom de son mari, elle garde le sien, et toujours reste maîtresse chez elle ; lorsque le ménage l’ennuie par trop, elle met sa saya et sort, comme les hommes le font en prenant leurs chapeaux, agissant en tout avec la même indépendance d’action. Dans les relations intimes qu’elles peuvent avoir, soit légères, soit sérieuses, les Liméniennes gardent toujours de la dignité, quoique leur conduite, à cet égard, soit certes bien différente de la nôtre. Ainsi que toutes les femmes, elles mesurent la force de l’amour qu’elles inspirent à l’étendue des sacrifices qu’on leur fait ; mais comme, depuis sa découverte, leur pays n’a attiré les Européens à une aussi grande distance de chez eux que par l’or qu’il recèle ; que l’or seul, à l’exclusion des talents ou de la vertu, y a toujours été l’objet unique de la considération et le mobile de toutes les actions ; que seul il a mené à tout, les talents et la vertu à rien, les Liméniennes, conséquentes dans leur façon d’agir à l’ordre d’idées qui découle de cet état de choses, ne voient de preuves d’amour que dans les masses d’or qui leur sont offertes ; c’est à la valeur de l’offrande qu’elles jugent de la sincérité de l’amant ; et leur vanité est plus ou moins satisfaite, selon les sommes plus on moins grandes ou le prix des objets qu’elles reçoivent. Lorsqu’on veut donner une idée du violent amour que M. tel avait pour Mme telle, on n’use jamais que de cette phraséologie : « Il lui donnait de l’or à plein sac ; il lui achetait, à prix énormes, tout ce qu’il trouvait de plus précieux ; il s’est ruiné entièrement pour elle. » C’est comme si nous disions : « Il s’est tué pour elle ! » Aussi la femme riche prend-elle toujours l’argent de son amant, quitte à le donner à ses négresses si elle ne peut le dépenser ; pour elle, c’est une preuve d’amour, la seule qui puisse la convaincre qu’elle est aimée. La vanité des voyageurs leur a fait déguiser la vérité, et, lorsqu’ils nous ont parlé des femmes de Lima et des bonnes fortunes qu’ils ont eues avec elles, ils ne se sont pas vantés qu’elles leur avaient coûté leur petit trésors, et jusqu’au souvenir donné par une tendre amie à l’heure du départ. Ces mœurs sont bien étranges, mais elles sont vraies. J’ai vu plusieurs dames de la bonne société porter des bagues, des chaînes et des montres que des hommes leur avaient données.

Les dames de Lima s’occupent peu de leur ménage ; mais, comme elles sont très actives, le peu de temps qu’elles y consacrent suffit pour le tenir en ordre. Elles ont un penchant décidé pour la politique et l’intrigue ; ce sont elles qui s’occupent de placer leurs maris, leur fils et tous les hommes qui les intéressent. Pour parvenir à leur but, il n’y a pas d’obstacles ou de dégoûts qu’elles ne sachent surmonter. Les hommes ne se mêlent pas de ces sortes d’affaires, et ils font bien ; ils ne s’en tireraient pas avec la même habileté. Elles aiment beaucoup le plaisir et les fêtes, recherchent les réunions, y jouent gros jeu, fument le cigarre, et montent à cheval, non à l’anglaise, mais avec un large pantalon comme les hommes. Elles ont une passion pour les bains de mer et nagent très bien. En fait de talents d’agrément, elle pincent de la guitare, chantent assez mal (il en est cependant quelques-unes qui sont bonnes musiciennes) et dansent avec un charme inexprimable les danses du pays.

Les Liméniennes n’ont en général aucune instruction, ne lisent point et restent étrangères à tout ce qui se passe dans le monde. Elles ont beaucoup d’esprit naturel, une compréhension facile, de la mémoire et une intelligence surprenante. Leur religion consiste à observer scrupuleusement, non le rite catholique, mais les pratiques usitées dans leur pays, pratiques qui, en mille circonstances, sont d’un ridicule qui scandalise les Européens.

J’ai dépeint les femmes de Lima telles qu’elles sont, et non d’après le dire de certains voyageurs. Il m’en a coûté sans doute, car la manière aimable et hospitalière avec laquelle elles m’ont accueillie, m’a pénétrée des plus vifs sentiments de reconnaissance ; mais mon rôle de voyageuse consciencieuse me faisait un devoir de dire toute la vérité.

Mme Flora Tristan. Revue de Paris, tome 32, 1836 Wikisource

- ↑ Ce satin est importé d’Europe ; ce vêtement se faisait, avant la découverte du Pérou, avec une étoffe de laine fabriquée dans le pays. On ne se sert plus de cette étoffe que pour les femmes pauvres et les malades.

- ↑ Tapada veut dire se cacher la figure avec le menton.

- ↑ Plusieurs maris m’ont assuré ne point reconnaître leurs femmes lorsqu’ils les rencontraient.